このホームページはスマートフォン向けに作成しています。

このホームページについて

尾瀬が初めてな人にベストなプランを詳細に説明しています。

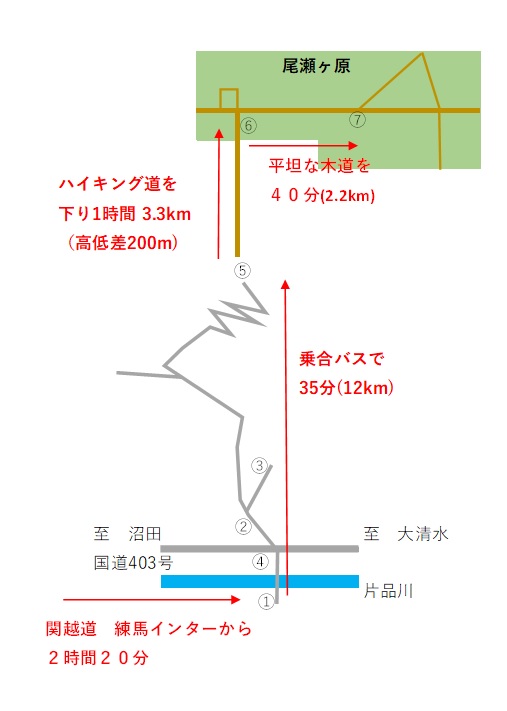

尾瀬ヶ原までは林間のハイキング道を1時間下ります。

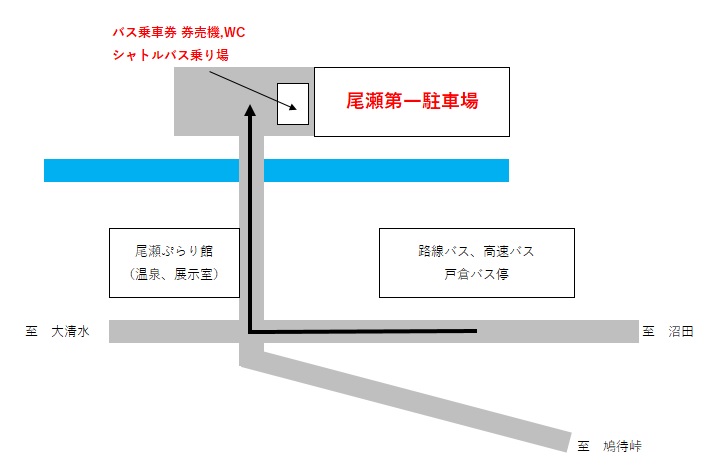

(1)尾瀬第一駐車場

そのためマイカーは尾瀬第一駐車場に停めましょう。

繁忙期では第一駐車場の入口の交通誘導員の方が誘導しています。

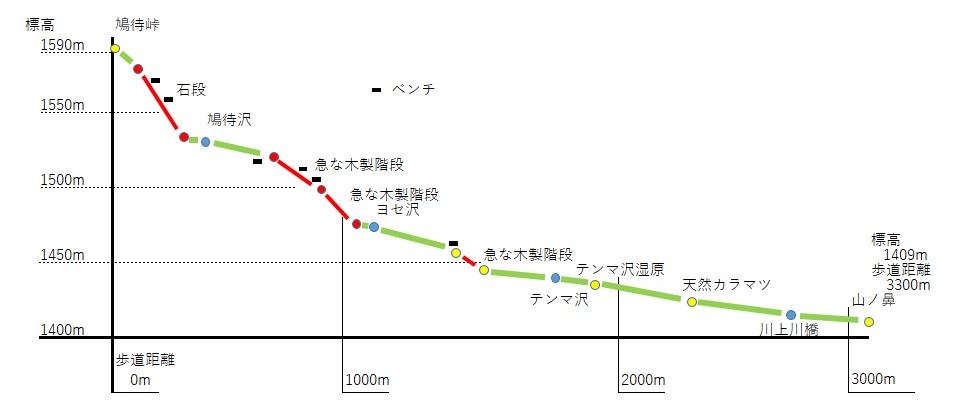

黒い四角はベンチの位置です。

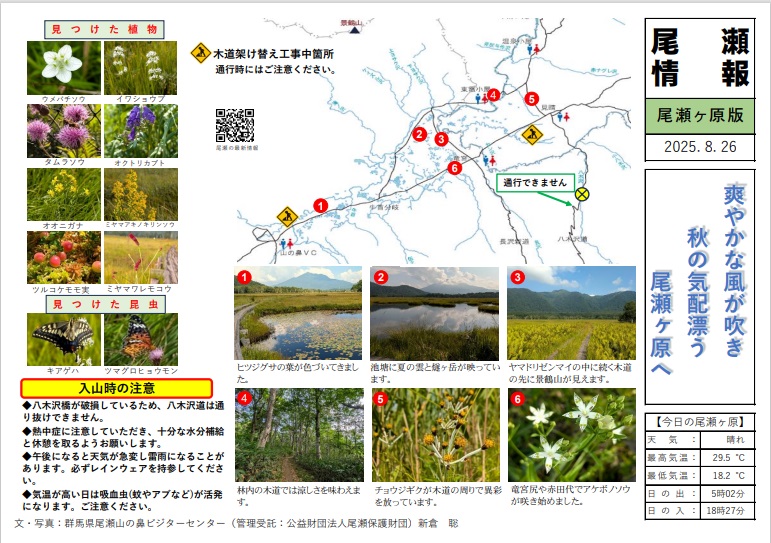

尾瀬ヶ原の尾瀬情報

おすすめのコースは、鳩待峠から尾瀬ヶ原日帰り6時間コースです。

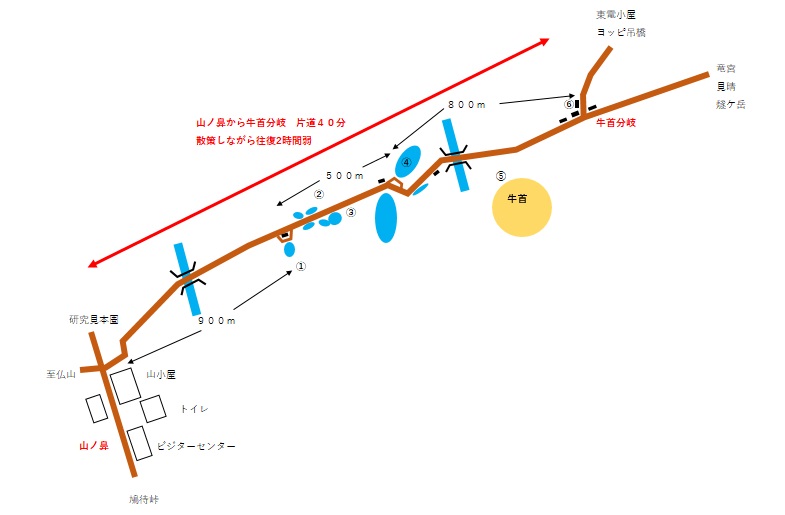

そして尾瀬ヶ原のメインルートで、本州最大の湿原を彩る花々、多くの池塘、歌にもでてくる浮島、雄大な山々を堪能できるルートを片道45分、往復で1時間半時間歩きます。

最後に鳩待峠まで標高差200mを1時間半かけて登ってきます。

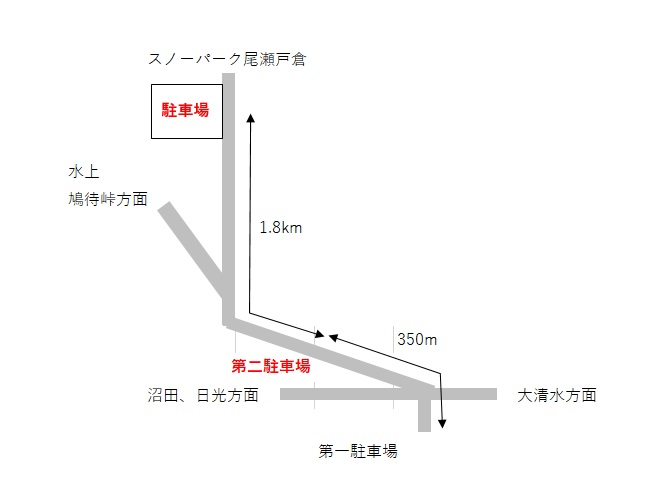

(2)尾瀬第二駐車場

(3)スノーパーク尾瀬戸倉駐車場

(4)路線バス、高速バスターミナル

(5)鳩待峠

(6)山ノ鼻

(7)牛首

タイムスケジュールの一例は下記のとおりです。

9:30の乗合バスに乗り、尾瀬ハイキングをして16時に戻ってきます。

このスケジュールで十分はじめての尾瀬を楽しむことができると思います。

全体で合計5時間、途中休憩したり、お昼を食べたりすると尾瀬滞在は6時間くらいとなります。

鳩待峠から折り返し地点の牛首までで5.5km、ちなみに東京駅から新宿駅までの直線距離は6.1kmです。

詳しい尾瀬の行き方、歩き方は、下記を項目を参考にしてください。

<1>尾瀬の訪問時期

<2>安全なハイキング

<3>自家用車での行き方と駐車場

<4>高速バス、路線バスでの行き方

<5>鳩待峠行きの乗合バスについて

<6>鳩待峠

<7>鳩待峠から山ノ鼻

<8>山ノ鼻

<9>尾瀬ヶ原

<10>尾瀬ヶ原から鳩待峠

<11>最後に

<1>尾瀬の訪問時期

尾瀬が初めての人が、今回のコースで行く場合はいつがいいでしょうか。

尾瀬は4月20日ごろから、11月3日ごろまで入山できますが、残雪、降雪の時期、山小屋の閉鎖期間を除いた6月から10月15日くらいまでがいいと思います。

今回のコースでは5月下旬までは残雪が残り木道が見えず足を踏み外し、転落したりケガをする恐れがあります。

また10月15日ぐらいを過ぎると山小屋が閉まってきますので、ケガ等何かあった場合に対応が大変になります。

ミズバショウを見に行きたい人は、6月上旬から中旬。

6月いっぱいなら、盛りはだいぶ過ぎますが、何輪かはミズバショウをみることができるでしょう。

いろいろな高山植物の花々を見に行きたいなら、6月中旬から8月上旬です。

人のいない尾瀬ヶ原を独り占めしたいなら、8月下旬から9月上旬の平日、でも最終の乗合バスが鳩待峠15:30となりますのでご注意ください。

木々の紅葉が見たいなら、10月初旬から中旬です。

いづれも昨今の異常気象によりずれることもありますので、後述の尾瀬保護財団のホームページを参照してください。

バスの時刻もバス会社のサイトで最新版をご確認ください。

<2>安全なハイキング

まずはここを見てみてください。

尾瀬保護財団 安全登山のすすめ

たまにスカートにコロコロスーツケースで木道を歩いている人もいます。

荷物はリックサックに入れて両手を空けてください。

初心者の方に特に必要なのは、転んでけがをしないために手袋、ストック、熱中症防止のために帽子、水筒、もしもの場合の携帯用モバイルバッテリーでしょうか。

なによりも安全にハイキングするには、体力を過信しない、余裕のある時間配分、天気予報を確認し雨が予想されるときには無理な行動をしないということです。

尾瀬は本州の中央部に近く、太平洋側の気候、日本海側の気候の両方の性格を持ち合わせており天気を見定めにくいところです。

参考に今回のおすすめコースの横にそびえる至仏山の天気予報のリンクを張っておきます。

ウエザーニュース 至仏山

<3>自家用車での行き方と駐車場

尾瀬の入口は、群馬県片品村戸倉です。

まず関越自動車道 練馬ICから沼田ICまで126㎞、1時間20分です。

沼田ICから片品村戸倉までは、国道120号、国道401号で34km、45分です。

尾瀬戸倉から鳩待峠に行くにはマイカー規制を行っており、みんな乗合バスで行くことになります。

写真でみるとこんな感じです。

道路標識だと右には道がなく曲がれなさそうですが、曲がれます。左下の看板を拡大すると

右に曲がると尾瀬第1駐車場となります。

曲がり角にもPは右の看板があります。

橋を渡ると駐車場となります。

土日など第一駐車場がいっぱいの時は第二駐車場が開きますので、そちらへの案内が出ます。

第一駐車場がいっぱいになるまで第二駐車場は開きませんのでご注意を!

第2駐車場が開くと第1駐車場の入口に満車の表示がでます。

第2駐車場の入口です。

そして年に数回第二駐車場もいっぱいになるときがあります。その時は少し離れたスノーパーク尾瀬戸倉(尾瀬戸倉スキー場)に停めることになります。その時も第二駐車場入口にその旨案内が出ますので誘導に従ってください。

スノーパーク尾瀬戸倉の駐車場入口

乗合バスは、尾瀬高原ホテルの前から出ます。

どの駐車場も普通車は1日1000円です。第一、第二駐車場では出場時に精算機での支払いとなります。スノーパーク尾瀬戸倉では、現地係員にお支払いください。

尾瀬戸倉では、他の観光地とは違い尾瀬に行くための他の民間の駐車場はありません。第一、第二駐車場、スノーパーク尾瀬戸倉の3カ所だけです。一部の山小屋に泊まる場合は宿泊者専用の駐車場があるところもあります。また尾瀬戸倉の旅館等に前泊する場合は旅館の駐車場に車を置かせてくれるところもあるようです。

なお第一駐車場、第二駐車場も自動ゲートで入退出するため、キャンピングカーは入れないようです。その場合はスノーパーク尾瀬戸倉にある尾瀬高原ホテル前に車を停めて、ホテルのフロント係員の指示に従ってください。

駐車場に停めた際は、自分が第一駐車場、第二駐車場、スノーパーク尾瀬戸倉のどれに駐車したか覚えておいてください。帰りの乗合バスに乗る時、どこの駐車場で下車するか聞かれます。第二駐車場、スノーパーク尾瀬戸倉で降りる人がいない場合は乗合バスは第一駐車場に直行します。

<4>高速バス、路線バスでの行き方

公共交通機関で尾瀬戸倉に向かうには、新宿から高速バスで行く方法、新幹線等から路線バスで行く方法があります。

お手軽なのは高速バスです。新宿のバスタ新宿から高速バスが出ています。

関越交通 高速バス

しかし尾瀬に着く時間がちょっと遅いので注意が必要です。往復高速バスの場合、当日朝発の日帰りはちょっと行程的に難しいです。そのため前日夜行で当日の午後便で帰ることをお勧めします。

バスは1日3本出ています。料金は、片道4500円から5000円です。

新宿発 尾瀬戸倉着

22:40 > 4:50

6:35 > 10:55

7:15 > 11:30

尾瀬戸倉発 新宿着着

13:30 > 17:30

14:40 > 18:45

15:20 > 19:35

路線バスの場合は、上越新幹線 上毛高原駅、もしくはJR上越本線 沼田駅から関越交通のバスが出ています。

関越交通 路線バス

往復高速バスに比べると費用は掛かりますが、日帰りで尾瀬ヶ原を楽しむことも可能です。

一例をあげると

東京駅 上毛高原駅 上毛高原駅 尾瀬戸倉

新幹線 5490円 関越バス 2800円

6:36 > 7:50 8:15 > 10:03

尾瀬戸倉 上毛高原駅 上毛高原駅 東京駅

関越バス 2800円 新幹線 5490円

15:17 > 17:03 17:28 > 18:40

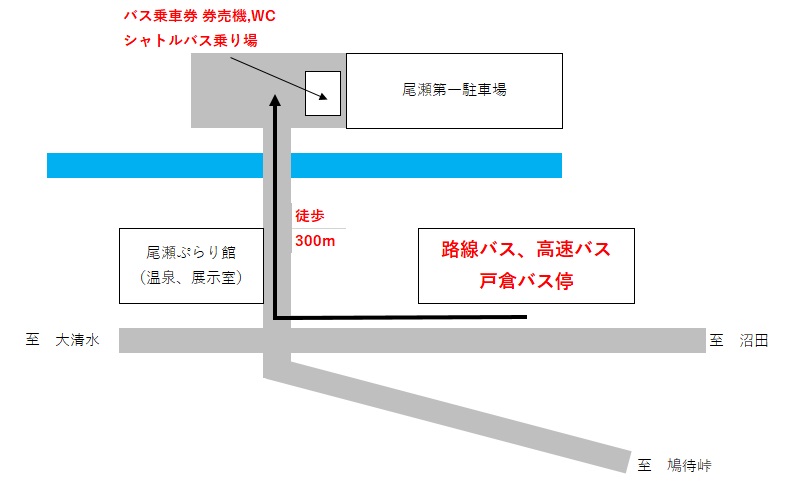

高速バス、路線バスのバス停、バスターミナル

時期により、運賃、時刻等が変わりますので、高速バス、路線バスのホームぺージで必ず最新情報ををご確認ください。

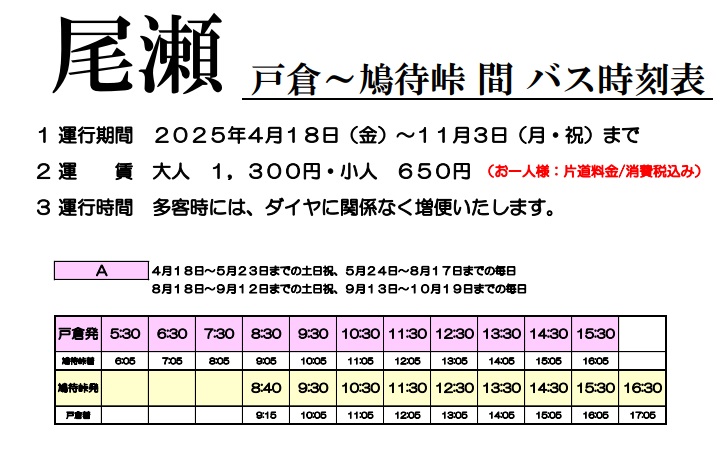

<5>鳩待峠行きの乗合バスについて

尾瀬の入山口の鳩待峠へは、自然保護と交通安全のために交通対策として、鳩待峠の手前でマイカー規制をやっており、乗合バス、マイクロバス、関係車両等しか通行できず、自家用車は入れません。自家用車、高速バス、路線バスで来た方は、片品村戸倉から乗合バスで鳩待峠まで入ることになります。

尾瀬保護財団 交通対策のお知らせ

2025年 交通対策のお知らせのパンフレット

関越交通などが数社共同で、尾瀬戸倉~鳩待峠乗合バスという名称で運行しています。地元の方はシャトルバスなどと言っていますが、同じものと考えて構わないと思います。

料金は、片道大人1300円、子供650円となります。往復券はありません。

第一駐車場に自家用車を停めた方は駐車場入口の建物の中に乗車券の自動販売機があります。第二駐車場、スノーパーク尾瀬戸倉に停めた方は現地係員から購入してください。

高速バス、路線バスで来た方は、橋を渡り第一駐車場入口のの建物まで、300m、徒歩3分です。

乗合バスは、下記時刻表(一部抜粋)の通りで、お昼を除き1時間に1本です。

時刻表については乗合バスのホームぺージで必ず最新情報ををご確認ください。

尾瀬戸倉~鳩待峠乗合バス

第二駐車場に停められた方は第二駐車場出入口付近で乗車券を買い、乗合バスに乗ることができます。

スノーパーク尾瀬戸倉に停められた方は、現地係員の指示に従ってください。

係員のいない場合は、駐車場の上にある尾瀬高原ホテルの前に行ってください。

ホテル前付近に現地係員がいない場合は、尾瀬高原ホテルのフロントに行きフロント係員の指示に従ってください。

多客時には時刻表に関係なくワンボックスの乗合タクシー(シャトルタクシー、ジャンボタクシーなどとも言われています)などが増便されます。そのため自家用車を停めてハイキングの準備が整い次第、建物に行き乗車券を買うことをお勧めします。ワンボックスのタクシーの場合は、そのワンボックスの定員の人数が集まれば出発します。

なお乗合バスでもワンボックスの乗合タクシーでも乗車券は同じで、料金も変わりません。

尾瀬戸倉から鳩待峠まで30分、高低差は600mあります。途中カーブの多い山道を走りますので、車酔いされやすい方は、酔い止めの薬を飲むことをお勧めします。

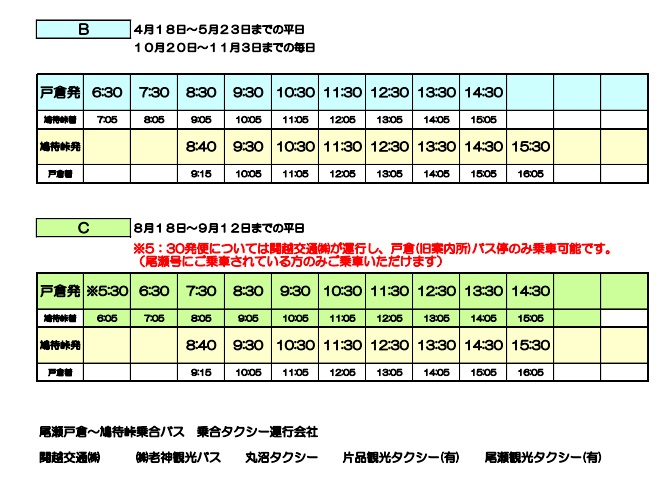

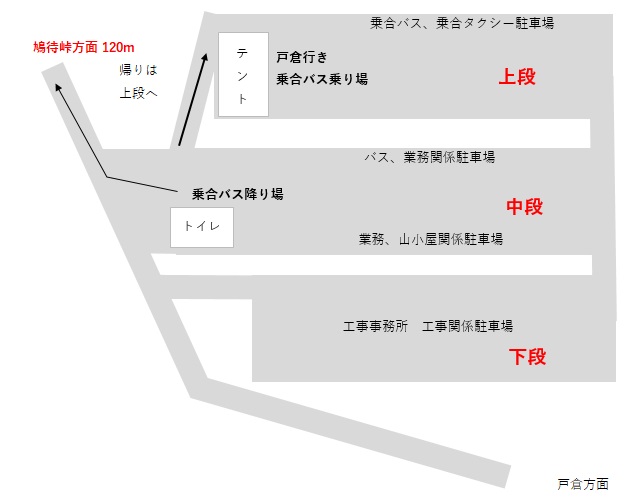

<6>鳩待峠

乗合バスの終点は鳩待峠のちょっと手前の駐車場です。

乗合バスを降りて、アスファルトの車道を120mほど歩いていくと大きな建物のある鳩待峠になります。

乗合バス降りたところに小さな公衆トイレがあります。

鳩待峠の旧休憩所の裏にも大きな公衆トイレがあります。

尾瀬内のトイレは、環境保護のためにチップ制トイレや有料トイレになっています。どちらも100円程度のところが多いですので、小銭を用意が必要です。

鳩待峠から登山道に入ると次のトイレは徒歩1時間、3.3km先の山ノ鼻地区までありません。

右奥に星野リゾートのやっている宿泊施設「LUCY尾瀬鳩待」があり、左手前にお土産や食事のできる「はとまちベース Cafe & Shop」があります。

LUCY尾瀬鳩待

はとまちベース Cafe & Shop

右手前の鳩待休憩所は7月いっぱいで閉店しました。今は無人で売店はやっていません。左手屋内のテーブルとイスは自由に使うことができるようです。

旧鳩待休憩所(閉店)

鳩待峠では、ドコモ、au、ソフトバンクの携帯は使うことができます。この先登山道に入ると圏外になります。

車道を登って突き当り右に尾瀬と大きく書かれた看板のところが尾瀬ヶ原へ降りていく入山口です。

尾瀬ヶ原入口

左手の「はとまちベース Cafe & Shop」の脇の入山口は至仏山への登山口、旧休憩所の裏の入山口はアヤメ平方面への登山口ですからお間違えのないように!

鳩待峠でトイレに行き、靴のひもを縛り直し、準備体操をしてから、登山道に入りましょう。

<7>鳩待峠から山ノ鼻

鳩待峠から山ノ鼻までは、3.3km 高低差約190mの下りの登山道です。

初めは大きな岩の点在する登山道、100mくらい先から石段が約130段、ちょっと段差が大きく石の上を歩くので小学生の女の子だとちょっと足を踏み出すのを躊躇する子もいます。

その先は山ノ鼻まで木製階段、木道が続きます。

雨が降っているとき、雨上がりの後は、石段、木道ともに滑りやすいので注意してください。

木道の上に滑り止めの黒いゴムマットが引いてある所もあります。

700mくらい歩くと右側に長いベンチがありますのでひと休み

靴ひもが緩んでないか確認し、のどが渇いていなくても熱中症防止でひと口でも水分を補給しておくことをお勧めします。

長い木製階段を降りると大きな沢の橋を渡ります。この沢はヨセ沢といいます。

橋のたもとに道標があり鳩待峠からここまで1.1km、山ノ鼻まであと2.2㎞です。

500mくらい左にベンチがあり、その先に急な木製階段があります。

階段がちょっと沢側に傾いていますので、山側を歩き、他の人とのすれ違いにも注意して下ってください。

ここを過ぎれば緩やかな木道が山ノ鼻まで続きます。

<8>山ノ鼻

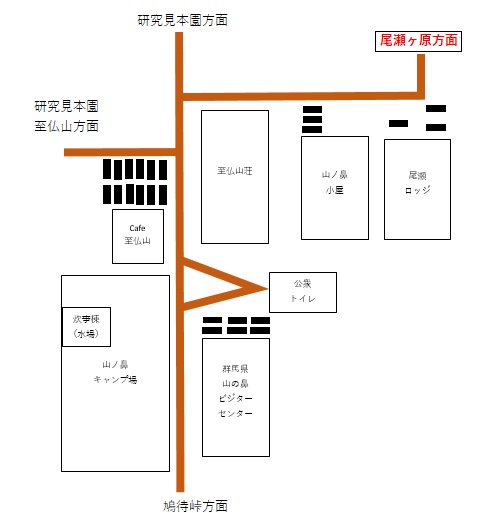

山ノ鼻は尾瀬ヶ原の玄関口となります。

まず右の大きな建物は、群馬県の尾瀬山の鼻ビジターセンターです。

運営は、公益財団法人 尾瀬保護財団が運営しています。

尾瀬のことでわからないことがあれば、親切にビジターセンターの職員さんが教えてくれます。

常設の展示のほかに今咲いている花などの写真が掲示されていますので、それをスマホで撮っておけば尾瀬ヶ原で見かけた花の名前がわかって非常に便利ですのでお勧めです。

事前にその時期の花の名前など知りたい場合は、ビジターセンターの運営元の尾瀬保護財団のホームページに最新版の尾瀬情報が各地域ごとに掲載されています。

今回の行程では、「尾瀬ヶ原」をダウンロードするといいでしょう。地域により更新頻度は変わりますが、「尾瀬ヶ原」は毎週更新されているようです。

ブログも1週間前くらいさかのぼって読にでおくと尾瀬の様子がよくわかります。

山の鼻ビジターセンターのブログ(毎日更新)

また、尾瀬保護財団のホームページには近々の気温や通行止め情報、トイレの開設状況、クマ情報なども掲載されいますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

尾瀬のルール、マナー

令和7年シーズンの情報

お知らせ一覧

クマ情報

裏技としては、来年8月に尾瀬にいこうかと考えているときに前年の8月のブログや尾瀬情報は大変参考になります。

ただし昨今の異常気象で年により花の咲き具合が大きく変わることもあります。そのため前年だけではなく、さらに1年前のものや、尾瀬情報も前後数枚を確認するのがいいと思います。

ビジターセンターの先の奥には公衆トイレがあります。

この先尾瀬ヶ原の牛首まで往復するまでにはもうトイレはありませんので、ここで済ませておいてください。

ここも有料トイレです。100円程度をチップ箱にお入れください。このトイレではPaypayでも支払いができます。

山ノ鼻地区では、ドコモ、auの携帯は使えます。ソフトバンクは圏外となります。

各山小屋やビジターセンター内部やその周り20m程度では、auの提供するフリーのOZE Green Wifiがあります。

ビジターセンターの他に山小屋が3軒あります。

宿泊の他にもうどん、そば、カレーなどの軽食、ソフトクリーム、生ビール、ジュース類、お土産などの販売もしています。

ただ営業はお昼ごろが主体で、14時過ぎくらいから宿泊準備のため軽食の提供を終了するところも多いので、注意が必要です。

至仏cafeは現在夜だけの営業のようです。

至仏山荘の前、ビジターセンターの横などにはベンチがいくつもありますので、お弁当はそのベンチで食べることができます。

ビジターセンター横のベンチ上部には一部雨除けのひさしがあります。

<9>尾瀬ヶ原

山ノ鼻の尾瀬ロッジの前を進んでいくと尾瀬ヶ原に入っていきます。

初めの橋を渡ると川に沿って林があります。

川沿いにあるこういった林を拠水林といいます。

この林はクマの出没が多いところですので注意してください。

尾瀬では年間100件以上のクマの目撃例があります。

しかし、尾瀬では皆様のご協力でゴミ持ち帰り運動をしているのでほとんどゴミがありません。

また山小屋でもゴミの管理をしっかりしていること、里とは違い畑がなく農作物などもないことから、尾瀬のクマは人間にあまり興味がないようです。

もしクマに出くわしたら目をそらさず、背中を向けずにゆっくり後ずさりして、その場を離れてください。

絶対に写真を撮らないでください。クマにはカメラのレンズは大きな目に見え、睨まれていると思い襲ってくる恐れがあります。

クマの出やすいところにはクマ避けの鐘をつけていますので、鐘を鳴らし人間がいるよということをクマに教えてやってください。

そうするとクマは本来臆病な生き物ですから、出てこなくなります。

尾瀬の二ホンシカはこのところの小雪、温暖化などでここ20年くらいに急激に増えたものですが、クマはもう何百年も前から尾瀬の自然、人間とともに共存してきました。

そのためクマの生息域に人間がそおっと通らせてもらっていると考えて尾瀬を楽しんでください。

橋を渡るとちょっと広い木道がありますので、後ろを振り返ってみてください。

なだらかな至仏山(しぶつさん 標高2228m)がどーんとそびえています。

その先木道が右に小さく入っているところ①がありますが、ここには尾瀬ヶ原の特徴的な景観の池塘と浮島を見ることができます。

池塘の水は湧き水でできていることが多いようで、尾瀬ヶ原全体で1800個の池塘があります。

浮島は池塘の淵の部分が波風で削られ残ったものです。ものによっては下も削られ浮いているものもありす。

②のあたりには大小さまざまな池塘があります。

池塘には昼間だけ白い花を咲かせるヒツジグサやトンボ、アカハライモリなどがいますので探してみてください。

③のあたりにはちょっと赤くて小さい食虫植物のナガバノモウセンゴケが群生しています。

運が良ければ、トンボやハエを巻き込んでるところを見ることができるかもしれません。

④のところにベンチがあるのでひと休み、その先の木道を左に入ったところにある池塘は、尾瀬でも指折りの写真スポットで逆さ燧(さかさひうち)の池塘と呼ばれています。

朝夕など風の弱いときに正面にある燧ケ岳(ひつちがたけ 標高2356m)が逆さに綺麗に写りこみます。

風があってあまりよく見えないときは、木道に座って低いところから見たり、写真を水面に近づけて写真を撮ると逆さに綺麗にみることができます。

時間があまりないとき、天気が悪くなりそうなときはここで引き返してもいいでしょう。

逆さ燧の池塘の先の橋を渡ると右手にこんもりとした牛首⑤があります。

また正面には東北北海道で最高峰の燧ケ岳が裾野から綺麗に見ることができます。

日帰りハイキングでは牛首分岐⑥までで十分尾瀬を堪能できます。

ここにはベンチが多いので、天気がよければここでお昼を食べるのも気持ちいいと思います。

<10>尾瀬ヶ原から鳩待峠

牛首分岐から平坦な木道を再び歩き山ノ鼻まで戻ります。

山ノ鼻でトイレ休憩で小休止しましょう。

鳩待峠までの標準タイムは1時間半です。

乗合バスの最終便は時期によって異なりますので注意してください。

皆様が尾瀬に来ることが多い繁忙期は最終便は16:30発、閑散期は15:30発です。

そのためそれぞれの最終便に間に合うようにするために牛首分岐を出発しなければなりません。

バスの時刻は、前述のリンク先から最新の情報を確認してください。

急な木道階段、石段のところにはベンチがありますので、休憩しながら登りましょう。

ベンチには限りがありますので、譲りあって座りましょう。

天気が悪かったり、各個人の体力に合わせて十分余裕をもって行動してください。

帰りの乗合バスのチケットは、鳩待峠の「はとまちベース Cafe & Shop」の左端の自動販売機、貸ロッカーのコーナーにチケット販売の券売機があります。

トイレに行き、お土産を買って休憩したら乗合バスのチケットを買って鳩待峠駐車場に行きましょう。

120mほど舗装道路を下り、駐車場の上の段のテントのところが乗合バスの乗車場となっています。

乗合バスの時間ではないときは、ワンボックスの乗合タクシーの定員分の人数が集まれば行きと同様に随時乗合タクシーが出発します。

もし最終の乗合バスに乗り遅れてしまったら、乗合バスの最終時間以降は乗合タクシーももうありません。

乗合バスの券売機付近に書かれているタクシー会社に電話し、タクシーを呼ぶことになります。

参考に入山口周辺の交通に関する問い合わせ先は、下記の通りです。

・(株)老神観光バス 0278-56-3222

・尾瀬観光タクシー(有) 0278-58-3152

・片品観光タクシー(有) 0278-58-2041

・関越交通(株)沼田営業所 0278-23-1111

・丸沼タクシー 0278-22-4018

(五十音順)

もうこれは乗合タクシーではないので、メーターで非常に高額な料金がかかります。

駐車場や路線バスのバス停のある場所から鳩待峠までは12kmあります。

タクシーの数も少ないのでタクシーが来るまでの時間もだいぶかかりますので、絶対乗り遅れないように注意してください。

<11>最後に

このコース以外にも尾瀬には素晴らしいコースがたくさんあります。

尾瀬やハイキングに慣れてきたら、どうぞいろいろなところに行ってみてください。

また、ぜひ次回は尾瀬に泊まり、夕方の静かな尾瀬や夕焼け、朝焼けや白い虹などをお楽しみください。

皆様がケガ無く、楽しい尾瀬ハイキングできることを願っております。

About ozegahara.com

2025-9-6 最終更新